绘图于帛 浮生入画

2025年04月04日

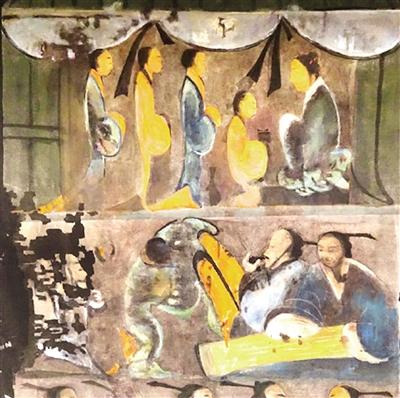

◀帛画局部图

□市融媒体中心记者 焦春丽

历史长河中,总有一些古老的遗迹和文物,宛如神秘的密码,静静地诉说着往昔的故事。金雀山九号汉墓帛画便是其中一件承载丰富历史文化信息的瑰宝。悠悠岁月里,金雀山将千年风华封藏于尘埃之下,直至1976年的春日,时光密匣悄然开启,一幅令人叹为观止的彩绘帛画舒展于前。这帛画长约两米,堪称长江以北地区独一无二的艺术杰作。它静静陈列于银雀山汉墓竹简博物馆,青黛朱砂,一笔一画,引领我们跨越千年,一窥那个超凡脱俗又满是烟火气息的斑斓世界。

1、“帛”出万象

帛画,因绘于绢帛之上而得名。“帛”,涵盖绢、纺、纱、绉、绫等丝织物,自古玉刚帛柔,故以“玉帛”并称。“帛”质地轻柔绵软,以此为画布,用笔墨与色彩勾勒人物、飞鸟、神灵、异兽,展现出非凡的艺术魅力。帛画堪称中国画的滥觞,起源于战国,在西汉时达到鼎盛。

古代丝绸业的兴盛,为帛画诞生提供了基础。它大概脱胎于章服上的“画绘之事”。《礼记·丧服大记》记载,当时礼仪中的“帷幕”与“画缋”装饰,常包含精美的绘画艺术。《考工记总序》中提到,设色工匠如画匠、纺织者、钟饰匠等,将绘画技艺融入丝绸制品,形成了帛画。古人绘制帛画时,心怀敬畏,需沐手焚香。中国画“三矾九染”的传统技艺(染多遍后用明矾水固定)便源于帛画。

在早期文明中,蚕“死而复生”的生命历程,充满神秘色彩,以“不死之蚕”织就的帛,绘以神灵升天等图案,便成了重要的祭祀品与墓葬品。《墨子·天志中篇》中明确提及帛用于书画:“书之竹帛,镂之金石。”彼时,帛是贵族书写绘画的专属,民间仍以竹简为主。汉代虽发明纸张,但多用于平民,宫廷贵族依旧钟情用帛。

丝绸材质的特性使帛画强弱得当、浓淡随意,表现力远超纸上绘画。唐代张彦远在《历代名画记》卷一“叙画之兴废”中曾述:“汉武创置秘阁,以聚图书。汉明雅好丹青,别开画室;又创鸿都门以集奇艺,天下之艺云集……图画缣帛,军人皆取为帷囊,所收而西七十余年,遇雨道艰,半皆遗弃。”可见汉代帛画作品众多,然历经岁月沧桑,遗存极少。如今所见的汉代帛画,多出自墓葬,用作殡仪的“非衣”“铭旌”(旌幡)等随葬品。

西汉帛画便属于古代丧葬礼俗中的铭旌,绘于帛上,出殡时张举,入葬时覆盖于棺椁盖板之上,寓意“引魂升天”“招魂复魄”,寄托羽化成仙的祈愿,因此帛画亦称为“灵幡”。《礼记·檀弓下》载:“铭,明旌也……以死者为不可别已,故以其旗识之。”汉代葬俗讲究“魂气归于天,形魄归于地。”可见西汉人极为重视葬仪,“事死如事生”。当时的人们通过墓葬文化与形形色色的仪式,直面死亡,与之和解。在他们眼里,死亡并非终结,而是生命的转化,帛画与墓葬设计,正是这一转化过程的精彩呈现。

2、“金帛”惊世

金雀山位于临沂城东南,毗邻沂河,西北紧连银雀山,这片古老的墓葬区,有一段被时光封存的秘密。1976年5月,沉睡千年的金雀山九号汉墓,神秘的幕布被缓缓拉开,瞬间吸引了世人的目光。

金雀山九号墓为长方形竖井穴木椁墓,四壁是风化石与鹅卵石构成的沉积岩层。墓深达8.7米,椁室周围及盖板上均抹有灰膏泥,墓中一椁一棺,棺盖及四周裹以麻布,两端以麻绳各绕三匝,而在盖棺麻布之上,一幅长方形彩绘帛画悄然铺展。由墓葬规格和出土的陶器、漆木器、铜器推断,墓主人或为西汉中低层贵族。在诸多随葬品中,这幅彩绘帛画最为珍贵。

据推测,此帛画创作于西汉时期公元前135年左右。其构图精妙、匠心独运,采用分层布局,将画面分为天上、人间、地下三部分。帛画自下而上绘有八组景物,其中“人间”部分比重较大。它讲述了三层故事却繁而不乱,动静结合又虚实相生,构建出一个完整而有序的宇宙空间。金雀山汉墓帛画(金帛)虽与长沙马王堆帛画(马帛)风格相似,却更具北方地域特色。金雀山汉墓出土文物的纹饰与内容,体现出北方齐鲁大地相对写实的艺术风格,帛画内容围绕墓主人的生活,展现了乐舞、迎宾、纺织、问医、角抵表演等场景,共绘有人物24个,部分画面充满生活情趣,墓主人的形象也更趋世俗化、写实化,彰显了“神性的下降,人性的上升”。

初见金雀山汉墓帛画,其独特形制与色彩便夺人眼球。帛画以绢为材,长不足200厘米,宽约42厘米,出土时已失韧性,难以卷曲折叠,后被考古工作者裱装成卷轴。历经岁月侵蚀,原本鲜艳的红色细绢底,出土时已变为棕色,但仍难掩曾经的绚丽。这幅尺寸不大的长方形旌幡,其实蕴含天地乾坤,看似简单的构图里,流云仿若轻纱,连接人间与仙境;瑞兽跳跃灵动,交融现世与彼岸;花草树木蓬勃,见证轮回与不息。

站在金帛面前,仿若穿越千年,与古人展开一场心灵对话。两千年前的某个春晨,一位画师在幽深墓室中,小心翼翼地展开这方帛布,他手中的画笔一抹一绘,勾勒出一个神秘而瑰丽的世界。那鲜艳的色彩,是汉代人对生命的热爱;那流畅的线条,是他们对美的不懈追求;那神秘的画面,蕴含着他们对信仰的深刻思考。他不曾想到,这幅作品会在千年后重见天日,成为研究汉代经济文化、绘画艺术的珍贵实物资料,为我们打开一扇洞悉汉代社会风貌、思想信仰的窗口。

3、“没骨”绘境

金雀山汉墓帛画的绘制技法,堪称一场传统与创新的美妙邂逅。它融合了当时盛行的“没骨法”,辅以细腻的线条勾勒,画师下笔时,线与色相互交融、相互映衬,“线色互渗互压”,仿佛在有限的画面中,蕴藏着无尽的世界。

它的绘制过程分三步徐徐展开:绘制之初,画师以淡墨线与朱砂轻盈起稿,勾勒出画作的骨架;接着用蓝、红、黑、白等色层层平涂渲染,赋予画面初始的生命与活力;最后,以朱砂线与白粉线勾勒细节,让每一处都细致入微、跃然帛上。这种以彩为墨、弱化线条的方式,恰似后世“没骨画”的先声,与马王堆帛画以墨线为“骨”的“高古游丝描”形成鲜明对比,画面呈现出丰富而微妙的层次感。

色彩运用是这幅帛画的灵魂。红、白、青、黑等色调的使用,为观赏者营造了一场华丽的视觉盛宴,其中红、白二色尤为夺目,红色的热烈与白色的纯净相互交织,仿佛是历史长河中永不褪色的火焰与星辰。同时,色彩的交错变化,赋予画面强烈的节奏感,画面呈现既热烈又庄重,既华丽又典雅。帛画的颜料种类繁多,既有矿物质的朱砂、石黄,也有动物质的蛤粉和植物质的青黛。这些颜料历经千年,依然鲜艳,仿佛时光未曾在其上留下痕迹,充分彰显了西汉绘画的高度成就。

线条在金雀山汉墓帛画中是灵动的音符,画师以笔为剑,在绢帛上挥洒出气象万千。纤细柔软的线条,宛如春蚕吐丝,让人物的喜怒哀乐、衣物的纹理质感尽显眼前;粗犷的长线,则似奔涌的江河,描绘出裙袍的大气轮廓;灵动的曲线,恰似随风舞动的丝带,表现出璎珞的飘逸之感。这些看似被淡化的线条,其排列与分布绝非随意为之,而是根据画面的气势精心布局,衣领与褶皱的纹理在绢帛之上跳跃,交织的线条,如溪流般婉转流畅,带着岁月的韵味,将观者带入那个遥远而神秘的时代。

从艺术角度来看,金雀山汉墓帛画无疑是汉代绘画的一座丰碑。画师在绢帛上作画,不像在纸张上有更多的修改空间,因此每一笔都需精准而有力。这种创作方式,使帛画不仅是一件艺术品,更是一种技艺的极致展现。绢帛的柔软、轻盈与光泽,为画面增添了独特的质感,勾勒、平涂、渲染等手法的运用,也让人物姿态各异,或庄重肃穆,或灵动飘逸。人物的眉眼与神情被细腻呈现,那些淡淡的墨色,像是被时光浸泡过,带着一种沧桑的美感,在你耳畔轻声呢喃。这美感,不张扬,却让人无法忽视。每一笔、每一色,都在诉说,诉说一个关于生死、关于信仰、关于永恒的故事。

4、天上叙事:九霄仙境

汉代丧葬文化中以帛画覆棺下葬的传统,宛如一首神秘的歌谣,悠悠传唱着彼时人们对永生不死、羽化成仙的瑰丽遐想。正因如此,帛画的顶端,成为描绘天上部分的绝妙舞台。

在这缥缈的九霄仙境,日月并行,高悬苍穹。那轮红日,如一团炽热的火球,其间一右向之三足金乌,象征着生命的活力与不朽。金乌,是源自《山海经》的神鸟:“又东二百里,曰丑阳之山,其上多椆、椐。有鸟焉,其状如乌而赤足,名曰䳅鵌,可以御火。”作为太阳的精魂,金乌成为古人对太阳崇拜的具象化表达。

与之相呼应的,是一轮皎洁的银月。月轮圆润如玉、静谧祥和。月中蟾蜍肥硕的身影稳稳蹲踞,玉兔、云桂等元素点缀其上、似隐似现。依据王国维先生精妙的“月相四分说”,此轮圆月正处于“既望”之期,它不单是夜空中的诗意点缀,更寄托着古人对阖家团圆、幸福美满的无限憧憬。那月中蟾蜍,口中轻衔一缕月华,演绎着古老的传说。从《楚辞·天问》里屈原那充满哲思的叩问:“夜光何德,死则又育?”到汉代刘向《五经通义》中对月宫蟾蜍的阐释:“月,阴也;蟾蜍,阳也。而与兔并明,阴系于阳也。”再到《淮南子》所记:“月照天下,蚀于詹诸”,蟾蜍食月的故事在岁月流转中不断沉淀、演变,成为古人对月相更迭、生命循环的独特解读。

日月两侧,洁白的云气袅袅飞升。云雾氤氲处,三座仙山若隐若现。它们或许是蓬莱、方丈、瀛洲——传说中仙人栖息的海上仙山,又或是昆仑山的三重境界——凉风、悬圃、增城,凉风层可获永生,悬圃中异兽云集,增城里天帝所居。这是死者灵魂升天的必经之路,每一层都象征着生命的进阶与升华,蕴含着凡人对仙境的不懈追求。

三山之间,琼楼玉宇,富丽堂皇。屋顶的瓦垅排列整齐,黑色的脊饰探出两端,仿若神兽的犄角,神秘威严;檐下悬挂有帷幕,飘飘然若微风轻拂,色彩斑斓;系扎之处缀满流苏,五彩羽毛结成,如梦似幻。这便是汉代人心中的天国盛景,这便是灵魂渴望栖息的永恒乐土。

5、人间烟火:尘世乐章

当目光越过缥缈的天界,缓缓下移,那帷幕之下的人间烟火,刹那间点亮了历史的黯淡角落,宾客盈门、乐舞翩跹,机杼声声、角抵竞演……这上下排列的五组画面,为我们揭开了汉代日常生活的神秘面纱,亦是整幅画作的华彩篇章。

帷帐以下的第一层,描绘了一主四仆的生活场景。最右侧的主人面向左屈膝跪坐,体态丰腴,姿态优雅;左侧四位仆人与之相对,三立一跪,尽显恭顺;室内两侧设有屏风,似隔非隔,增添了几分雅致。五位女性皆以侧面示人,其中一人着红衣执杯跪献,背后设灯一盏,微光闪烁;其余三人似在轻声问安,又似等候吩咐,颇具生活气息。汉代帛画对人物的刻画虽简略拙朴,却能精准把握人物要点,老妇人头微倾,背略驼,正是上了年纪的贵族妇人神态。仆人的面部描线也只有寥寥几笔,却能看出不同的脸型,展现了汉代绘画的细腻与生动。

第二层,展现了乐舞升平的热闹场景。右面二人或为乐师,一人鼓瑟,手指跃动,奏出悠扬的旋律;一人吹竽,双唇微启,吹出美妙的音符。画面中间,一人长袖飘曳,起舞翩翩,宛如仙子下凡。左侧两人面对乐舞而坐,形象虽已模糊,但不难想象其沉醉欣赏的模样。这乐舞升平的盛景向观者展现了汉代贵族娱乐生活的丰富多彩和当时社会文化的繁荣。

第三层,描绘的是迎宾拜谒的庄重场景。右一人与左四人相对而立,互相拱手施礼,尽显礼仪之风。五人皆头戴冠、身着长袍,神态肃穆,这或是前来与主人相聚的宾客,或是前来吊唁的故旧亲朋。但无论哪种场景,都展现了墓主人的身后哀荣,体现了丧葬之仪的庄严隆重。帛画中的这一场景,正是对当时社会重视礼仪文化的生动再现。

第四层画面描绘的是问医与纺织的生活细节。

问医组在左,左侧一人人身鸟首,当为医生。鸟图腾是古代临沂等地部族的崇拜物之一,加之春秋名医扁鹊以鸟为名,故人身鸟首被视作神医的化身。医生对面一人双手捧碗,似在交谈,二人中间摆放着类似葫芦的物品,此乃“药葫芦”。古代走街串巷的“摇铃郎中”,常将药物装入葫芦中,方便携带与治病,久而久之,“药葫芦”便成为医生悬壶济世的象征。帛画中的这一细节,体现了古人对健康与长寿的追求,承载着中医文化的博大精深。

纺织组在右,共四人,其中一位妇女身着短衣黑裤,左手高举引线,右手挽车,专注纺织。纺车旁坐一小童,似为纺织者传送物品,另有二人面对纺织者而立。中国纺织手工业历史悠久,约四千年的传承在这幅帛画上得以体现,画上纺车的形貌与近代农用纺车别无二致,足见古人智慧之高超,技艺之精湛。作为我国纺织手工业方面最早的图像记录,生动再现了汉代社会的生产生活。

“人间”的第五层,三人正在进行角抵表演。角抵表演又称大校猎,始于民间,战国已有,表演时多戴面具,以显凶猛。帛画上左一人袖手旁立,似为裁判,右二人摆开架势、挽袖对视,准备一决高下。中间那人双肩宽阔,身着肥大衣衫,腰束红带,似戴有面具和小冠,双手交叉于前;右侧一人头戴箭形饰物,手戴红镯,精神抖擞。这角抵之戏的每一招每一式,皆是力与美的展现,透露出汉代尚武的精神风貌。

6、地下世界:生命哲思

帛画的底端,以幽暗深邃的笔触勾勒出一个神秘莫测的“地下世界”。在这个充满象征意味的黄泉之境,一犀一虎巍然并立,青白二龙蜿蜒其间,龙吟虎啸之声仿佛穿透帛面,回响于观者耳畔。这种充满张力的构图,展现了汉代画师高超的艺术表现力,暗含着古人对阴阳相生、生死轮回的哲学思考。

这里,静谧得有些诡异,仿佛时间都已停滞。犀,那粗壮的身躯、坚硬的角,蕴含着无尽的力量;虎,那矫健的身姿、锋利的爪牙,散发着令人胆寒的威严。那青龙身躯庞大,鳞片幽冷;那白龙气势磅礴,昂首欲飞。这两条巨龙构成了整个幽冥世界的基底,被视作负载墓主升仙的工具。它们相背而立、皓齿朱舌,随时准备引领逝者的灵魂踏上通往另一个世界的旅程。

在画面双龙的中央,一位熊面人身、身着绿袍者格外引人注目。他左手持剑,剑身寒光闪烁,宣告着力量与威严;他右手张弓,弓弦紧绷,透露着随时战斗的决绝与果敢。这,便是执掌“驱鬼”之职的方相氏,作为古代驱疫避瘟的神祇,他目光如炬,能够洞穿黑暗中的一切邪祟;他打鬼除妖,让墓主人免受邪恶力量的侵扰。在汉代文物中,方相氏的形象常常出现于墓门的门扉、门柱、门楣之上,这种“以神镇墓”的习俗,既反映了古人对死后世界的敬畏,也体现了他们祈求安宁的美好愿望。

金雀山汉墓帛画,不只是艺术笔触的挥洒,更是信仰与文化跨越千年的深情相拥。当我伫立其前,一种无形的力量从画面悠悠流淌,那是古人对生命的敬畏、对死亡的豁达、对现世的礼赞及对美好生活的向往。愿未来的岁月,这件珍贵的历史文物能走进更多人的视野,照亮我们对过往的认知之路。